关于阅读,似乎有一肚子的话要说。

阅读中自我与自我形式的对抗产生出新的塑形,自我风格与其他风格的碰撞促成了精神生活的风格化。

Façons de lire, manières d’être

关于阅读,又似乎没什么需要说明的。jUST读it。

家里的女人经常问我一句话:你买这么多书,都读完了么?没读完干嘛又买?

通常这么问的时候,我整好在“读”某一本书,倘若我们在嬉戏在抱着手机消磨时光,反倒不会有问题。

那么问题来了,这算是薛定谔的猫么?在我打开某本书之前,这本书被读完的概率是5050。

其实在我的读书观里,本就没有“读完”这个概念,只有读过这个状态,以及继续读以及永不再读这个状态码。

书之乐,也不尽然只是“读”的过程。

寻书

缘起缘灭是为色。有时候觉得不是我在寻书,而是书在寻我。我不是一个按计划读书的孩子,从小就不是。我只读自己觉得有趣的书。

儿时读书是件奢侈的事,首先不是想读什么就有什么,也不是想买什么就能买到。书在这个时期≈钱。没钱等于没书,所以养成手边有什么读什么的习惯。

正儿八经自己要求在书店里买的第一本书是《哪吒闹海》,其余的都是从哥哥姐姐亲戚朋友那里“借”书读。

于我来说,读书从来不是痛苦的事,而是非常享受的事。因为从来没有谁逼我读书,监督我读书,当然也不可能有谁逼得了我。

即便这样我还是把《呼啸山庄》《红与黑》《汤姆叔叔的小屋》一众大部头的长篇断断续续啃完了,但真正吸引我的还是中国的古典。甚至是经书。诗词歌赋的中式美学架构至此确立。

大学时代,博览群书的阶段,图书馆的美妙在于只要你走进去,就好像隐身一般,整个世界都徜徉在书海里,自己只是一叶扁舟。

这个时期《道德经》常伴枕边,《易经》《论语》当然也是会拜读,哪怕是一知半解。我认为我深受老子思想影响,形成了遗世独立的人格肌底。这种顺藤摸瓜式的读书链至今也是我寻书的主要方式。

如果说《道德经》是中国大哲之书,那么西方哲学进入到我的阅读库则有点意外,这里不得不提及那个引路人——周国平,虽然当我真正面对尼采时,引路人则不得不抛弃。

感谢生活,让这些永恒的隽永的书籍成为了我读书的底子,就好比夯实了一个守正不阿的地基,上方再建筑什么构造自然不在话下。

现在读书,五花八门不拘一格,但没有数量的KPI也没有一年必读什么什么云云的OKR,随着慢慢地走向死亡,总有一些之前没看过,没听过的书会蹦将出来,我若入眼了,自然就会读她一读。

买书

书非借不能读也。此话不假,借的书总有还书的时间在那里滴滴答答提醒,所以提高的是效率,而非读书的全部。

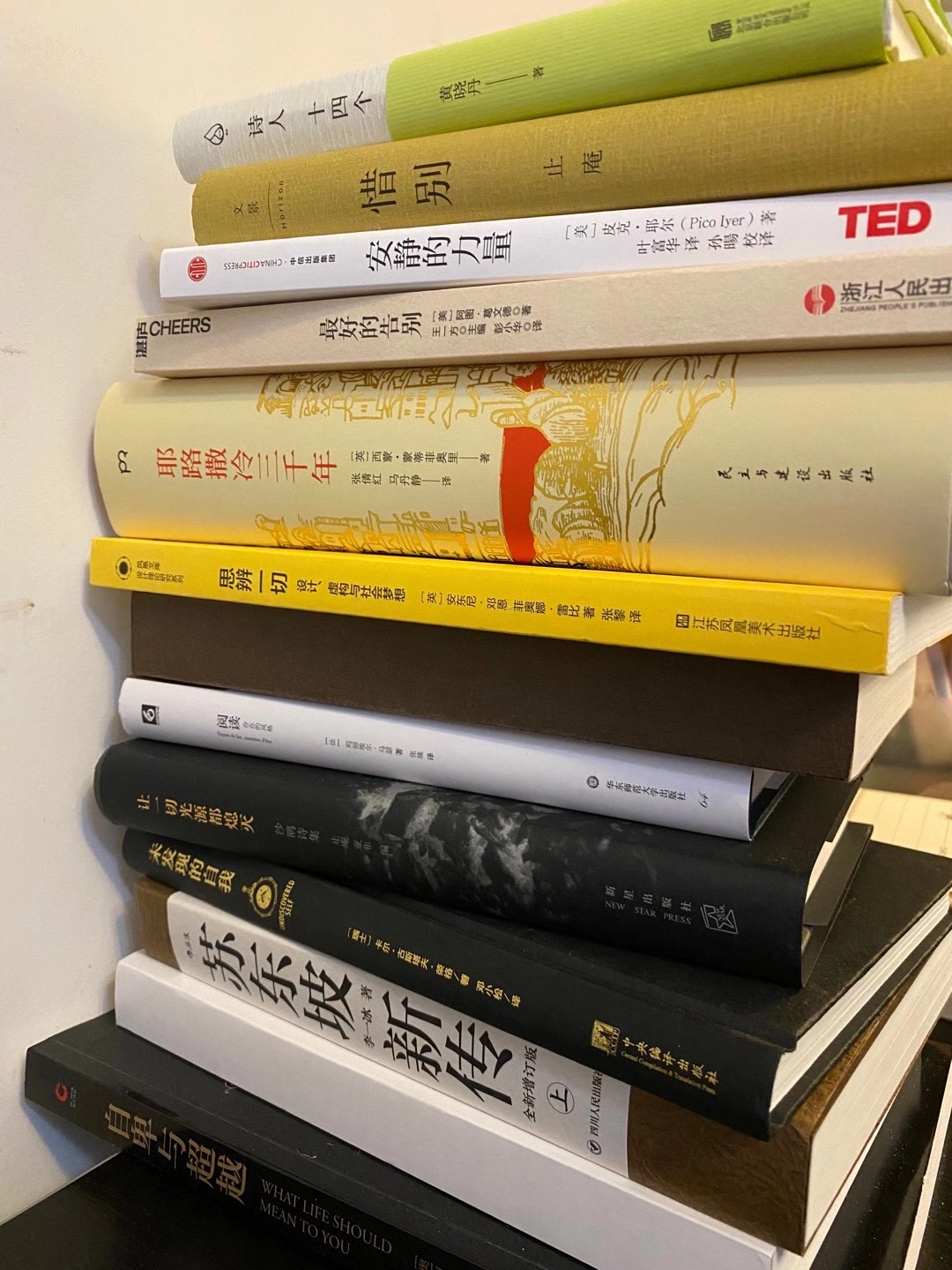

我是纸书派买书家,纸间的体验是无可替代的。况且买的不一定是文字,也可以买纸买装帧买一个寂寞。

但我不是藏书家,我不愿意分享我的藏书,自然也不愿意出卖我的藏书。

所以根本上说,我是一个挑剔的读者,在茫茫书海边独自捡着自己的贝壳。

买书的仪式感,更像是一张永久有效的门票,连接了我和作者之间的心桥。我由着自己的性子去拜访不同的人,去进入一个又一个为自己营造的空间。

所以书是一定要买的,买书的乐趣就像前戏。

理书

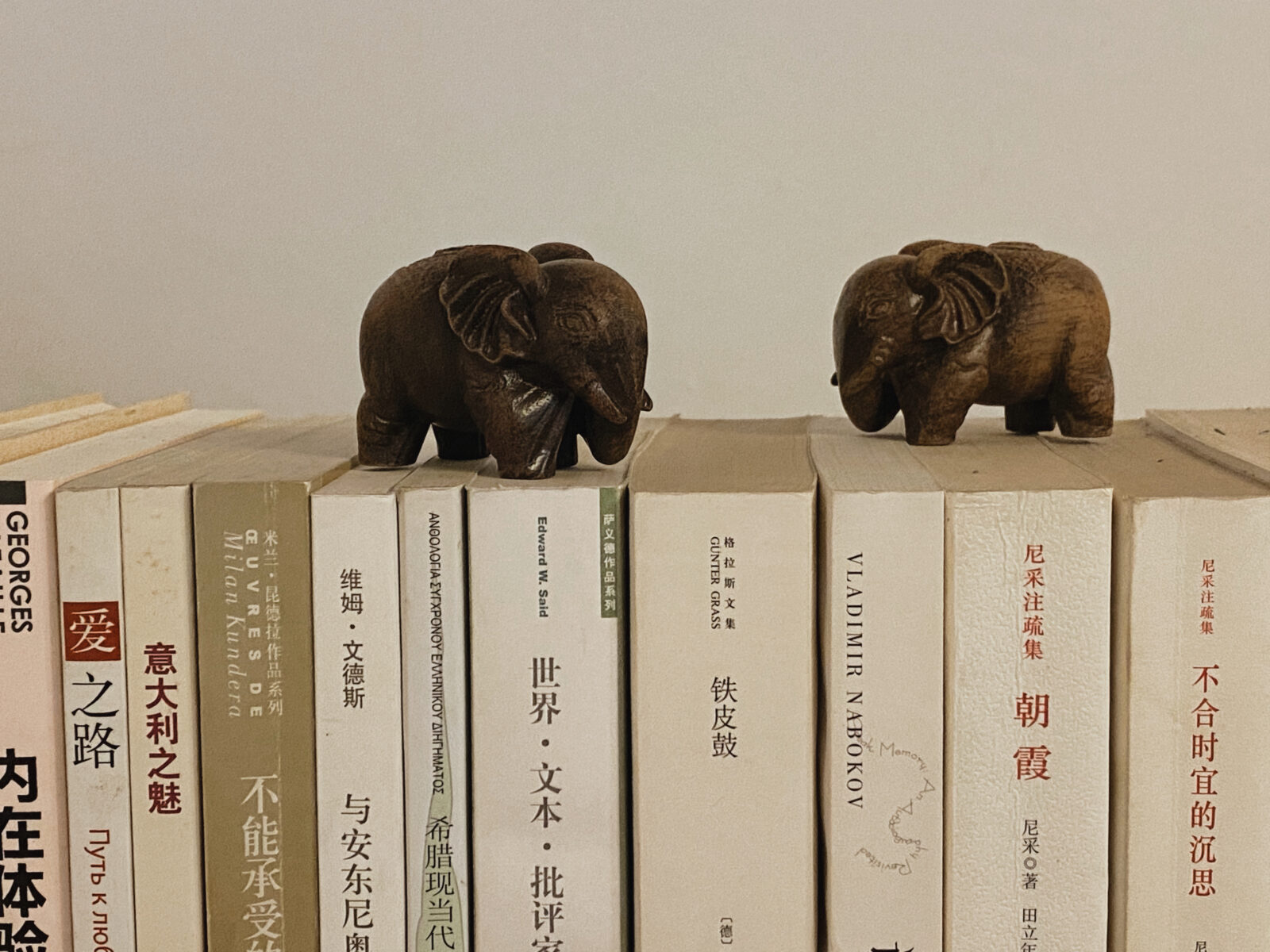

当越来越多的书本参与到你的生活空间,单单只是看到满眼的书堆,就神清气爽了。在我看来,这就是书该有的样子,不拘一格,不分门别类,不要待在玻璃背后。

理书的乐趣,并不是要大家整整齐齐,而是可以每隔一段时间重新认识彼此,就像后宫三千,随机临幸的意思。

理书的另一层意义在于,总要给这些书们一个名分,哪些是贴身丫鬟哪些是空谷幽兰,有些是养眼有些是用来净化的。

我想我死的时候,我会对着满堂书籍说一句,谢谢你们。

品书

读纸书的更大的享受是完整的参与感,一手捧着书一手执着笔,在动情之处留下自己的印记,将值得玩味的地方标注出来,甚至不惜写下自己的注解。这是非自己的书不可的。

读书的仪式中,书签也绝不可缺席,那各色的书签,就像灯塔上射下的光,投射在某一页纸上,引导我从这里拾起,从这里进入隔世空间,也告诉我,这里曾经惊心动魄过。

之所以很多书值得重读,值得反复地读,原因也在于此。当你亲手参与了一次阅读,似乎联手作者进行了一次再创造,似乎在玩一个游戏,将作者的心流波点一一点将出来,二人莞尔一笑,彼此都满足了。

还有书香,在我看来,这不亚于其他任何镇定剂,这种淡淡的,随着翻书声飘散在眼前的特殊的香味,会上瘾。也会加深对书的执念。哪天翻开某一本书时,全然闻不到这样的香,甚至透出恶臭来,那么尽可以果然弃了,不读也罢。

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.